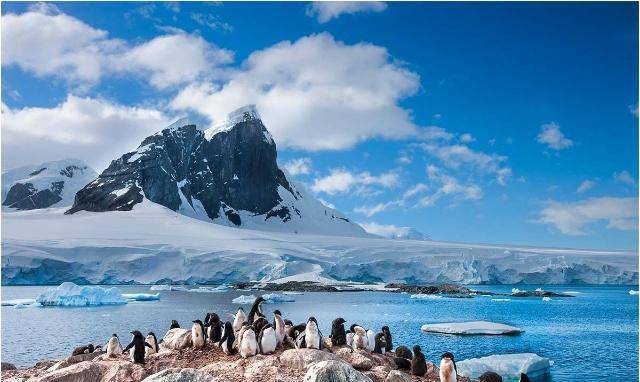

南极大陆是地球上最寒冷的地方,几乎全年都被冰雪覆盖,年平均气温为-20°C,靠近内陆的地区甚至低至-56°C。这里的水分都以冰的形式存在,冰盖的厚度有几千米,被认为是地球上最大的荒漠。尽管如此,早在人类历史的早期,探险家们便怀揣着征服自然的梦想,踏上了南极的探索之路。 17世纪时,随着人们发现澳大利亚并不是通向南极的大陆,很多探险家开始航向南方,寻找传说中的南方大陆。在接下来的几个世纪里,探险家们不断逼近南极,最终在20世纪初,人类成功抵达南极点。 第二次世界大战结束后,随着殖民帝国的瓦解,世界格局发生了巨大的变化。1947年《南极条约》的签署使得南极的所有领土争端得以平息,明确规定南极大陆只能用于科学研究,禁止任何形式的军事活动。自此,南极大陆被视为全球科研的自由区域。 随后的几十年里,随着科技进步,南极逐渐开放了交通渠道。七八十年代,轮船和汽车开始进入南极,甚至建立了多个机场,中国也在南极建设了长城和中山科考站。近期,中国还计划在中山站附近约28公里远的冰盖上建设一座永久性机场,以解决距离问题,方便科研人员的进出,甚至未来或许能通过飞机进行南极旅游。 这座机场的建设地点经过多年的地质勘探,确认冰层稳定性较好,且在冰雪表面做了特殊处理,使得飞机能够顺利起降。 事实上,早在20世纪70年代,就有过类似的设想。那时,人们想到了用冰面作为飞机起降的场地,这一想法甚至催生了一个名为“冰航母”的历史性构想。冰航母的基本概念是利用南极地区丰富且廉价的冰块资源,制造出能够临时使用的航空母舰。尽管南极的恶劣环境让永久性的机场建设变得困难重重,但如果连波音的战略运输机都能在南极自由起降,那么冰航母的设想是否也能成功呢?

在第二次世界大战期间,各大战国都投入了大量资源生产武器,从坦克、飞机到大炮、枪械,甚至为了制造重型武器,金属的供应成了一个巨大的难题。与此同时,航空母舰的制造更是需要大量钢铁材料,运输和制造难度非常高。正因如此,用冰块代替钢铁制造航母的想法逐渐成为一种“值得尝试”的解决方案,尤其是考虑到二战期间,日本很多航母的甲板就使用了木材。 最初的冰航母构思相当宏大,设想在北极制造一个巨大的人工冰山,经过军舰拖拽,运送到北大西洋中,作为人工岛使用。冰面上可以存放物资,并为周围的战舰提供补给。但由于冰块融化太快且稳定性差,这一计划最终被放弃。 接着,美国人提出了一种改进方案,他们将木屑等物质与水混合,制造出一种特殊的冰块。这种冰不仅不容易融化,而且韧性极强,连普通子弹都难以穿透。这种冰块做成的航母不仅能作为人工岛,还可以停放飞机,成为重要的战略据点。不过,尽管冰航母模型已经制作出来,但由于盟军在战争中提前发起进攻,这个计划最终未能实现。 早期的冰航母所使用的复合冰块材料,其耐久性和稳定性都非常强,甚至比南极的冰盖还要优越。如果历史没有发生改变,冰航母可能会成为一种切实可行的军事战略工具。返回搜狐,查看更多